Кишечные швы. Хирургическе швы. Хирургические швы

РЕФЕРАТ НА ТЕМУ: КИШЕЧНЫЕ ШВЫ

Кишечный шов - это способ соединения кишечной стенки. Он применяется при операциях на полых органах пищеварительной трубки: пищевод, желудок, кишечник, желчный пузырь и т. д. Кишечный шов используется при нарушении целостности стенки кишечной трубки, как со вскрытием просвета последней, так и при повреждении ее только серозного или серозно-мышечного слоев; наложение анастомозов между отдельными участками кишки, а также между кишкой, желудком или соседними органами (желчный пузырь, желчные протоки и т. д.), резекции кишки, желудка, пищевода.

Биологическим обоснованием методик кишечного шва служит то, что соприкосновение двух серозных поверхностей приводит к их быстрому склеиванию (в течение 1–2 часов) за счет образования серозно-фибринозного экссудата и затем образования молодой соединительной ткани (6–8 ч).

|

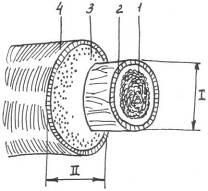

При наложении шва учитывается футлярный принцип строения стенок пищеварительного канала. В стенке последнего различают четыре основных оболочки: слизистую, подслизистую, мышечную и серозную (на пищеводе адвентициальную). Однако для практических целей более удобно рассматривать стенку пищеварительного канала, состоящей не из четырех оболочек, а из двух футляров. Дело в том, что слизистая оболочка и подслизистый слой тесно связаны между собой и анатомически составляют неразрывное целое - это и есть внутренний футляр. Мышечная оболочка и серозный (или адвентициальный) покров также тесно связаны друг с другом и составляют наружный футляр. В то же время между мышечной оболочкой и подслизистой существует очень рыхлая связь, в результате чего они смогут смешаться по отношению друг к другу. Поэтому рассматривая на поперечном сечении пищевод, желудок или кишку мы ясно различаем везде два футляра, как бы вставленные один в другой: внутренний футляр, состоящий из слизисто-подслизистой оболочки, и наружный футляр, образованный мышечной и серозной оболочками (на пищеводе мышечно-адвентициальный).

|

|

Между внутренним и наружным футлярами существует постоянная площадь скольжения, выраженная в различной степени в разных отделах пищеварительного тракта. Степень смещения футляров относительно друг друга уменьшается по направлению от пищевода к тонкой кишке. Так, например, после рассечения стенки пищевода внутренний футляр (слизисто-подслизистый) пищевода обычно уходит вглубь просвета, не выступая за край мышечной оболочки.

На желудке, наоборот, серозно-мышечная оболочка (наружный футляр желудка) сильно сокращается, а слизистая оболочка и подслизистая выворачиваются наружу. На тонкой и толстой кишке наружный футляр смещается больше, чем внутренний, хотя не в такой резкой степени, как на желудке. С учетом этого на пищеводе вкол иглы делается несколько ближе к краю разреза, чем его выкол, а на желудке, наоборот, выкол делается у края разреза, а вкол несколько отступая от него. На тонких и толстых кишках шовная нить проводится строго перпендикулярно к краю разреза.

Установлено, что из всех слоев стенки пищеварительного тракта подслизистый слой обладает наибольшей механической прочностью. Наименьшую прочность имеет серозно-мышечный слой. Приведенные данные позволяют сформулировать следующие требования к кишечному шву.

Он должен быть:

1) механически прочным;

2) герметичным;

3) биологически непроницаемым;

4) максимально асептичным;

5) атравматичным;

6) обеспечивать гемостаз.

Асептичность шва достигается несколькими приемами, которые значительно снижают попадание содержимого кишки в рану:

– область анастомоза окружают марлевыми салфетками;

– вскрываемый отрезок кишки предварительно приподнимают, тем самым освобождая его от содержимого; использовавшиеся ранее для этой цели эластичные кишечные жомы в настоящее время не находят себе широкого применения, так как способствуют повышенному спайкообразованию;

– инструменты, которыми вскрывают кишку, подлежат замене.

Атравматичность шва достигается бережным обращением с тканями кишки:

– кишку удерживают только анатомическими пинцетами;

– желательно использовать атравматический шовный материал;

– только в крайнем случае пережимать кишку жомами Дуайена (обе его бранши мягкие, эластичные) или жомами Нуссбаума (одна бранша жесткая, другая - мягкая, эластичная);

– особо тщательно и щадяще относиться к серозному покрову кишки.

Гемостатичность:

– все кровоточащие сосуды в стенке кишки необходимо перевязать или коагулировать;

– ряд швов, накладываемый со стороны слизистой оболочки, должен быть механически надежным и обеспечивать при этом гемостаз (гемостатический герметизирующий шов). Механическую прочность шву в основном обеспечивает подслизистая оболочка.

Биологическую непроницаемость шва обеспечивает серозная оболочка. Плотное соприкосновение серозных покровов сшиваемых органов приводит к тому, что они, обладая высокой пластичностью, выделяют и способствуют организации фибрина. Это приводит к склеиванию поверхностей (перитонизации) и надежному срастанию в области линии шва.

Тем не менее, кишечное содержимое и кровь из разреза могут просачиваться между швами в том случае, если в шов не взята подслизистая оболочка. Швы желательно накладывать на расстоянии до 0,5 см друг от друга. Более частое наложение швов вызывает сдавление тканей, нарушение питания стенки кишки; редкое - образование складок, которые пролабируют в просвет кишки, создавая условия для просачивания кишечного содержимого.

Надежность соединения определяется количеством ряда швов. Первый ряд обеспечивает прочность, герметичность, гемостаз.

Этот ряд швов через все оболочки называют сквозным (инфицированным, «грязным»), т. к. нить проходит через просвет полого органа и будет инфицирована содержимым последнего. Второй ряд швов обеспечивает склеивание области наложения швов за счет пластических свойств брюшины (асептический, «чистый»). При наложении этого ряда швов игла проходит только через серозно-мышечный футляр и не инфицируется кишечным содержимым.

При наложении кишечного шва используют традиционные способы. Первый ряд швов (инфицированные, «грязные») накладывают только рассасывающимся шовным материалом. Раньше таким материалом являлся кетгут.

В настоящее время синтетические рассасывающие шовные материалы по своим характеристикам намного превосходят кетгут. Наиболее часто применяют атравматические иглы с нитями из полимеров глюкозы и лактозы (поликолиды) - монокрил, викрил, полисорб, реже - нити из полигликолевой кислоты (дексонт), нити из полигликолевой соли (максон, полидексанон (PDS)).

Второй ряд (асептические, «чистые») накладывают нерассасывающимися нитями (шелк, капрон; шелк - мягче и пластичнее, капрон - прочнее).

Для наложения кишечного шва используют круглую (колющую иглу).

В последние годы предложены новые иглы, превосходящие круглую по проникновению в ткани. Колюще-режущая игла является круглой, но имеет трехгранное острие. Ромбовидные, шпателевидные (поперечный срез иглы имеет форму трапеции) или алмазные (поперечный срез иглы имеет форму шестиугольника) иглы раздвигают ткани с минимальным повреждением.

Все кишечные швы можно подразделить на несколько групп, наибольший практический интерес из которых составляют:

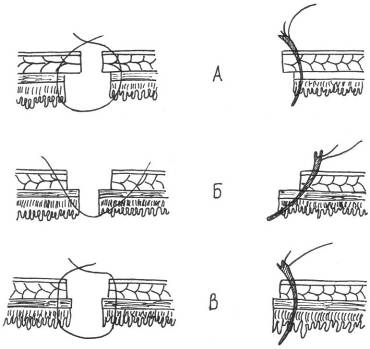

Узловые сквозные швы. Такие швы накладывают на кишку через все оболочки или через наружные оболочки без захвата слизистой. К ним относят швы Жобера, Пирогова, Матешука. Все узловые сквозные швы чаще всего применяют в качестве первого ряда швов (инфицированных).

|

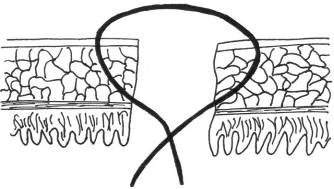

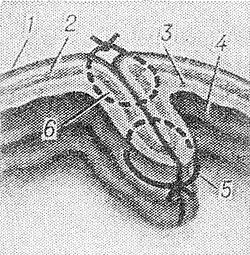

Шов Жобера - кишечный шов через все оболочки, узел которого завязывают снаружи.

Рис. Шов Жобера

Шов Пирогова - кишечный шов без захвата слизистой оболочки, узел которого завязывают снаружи.

Рис. Кишечный шов Н.И. Пирогова

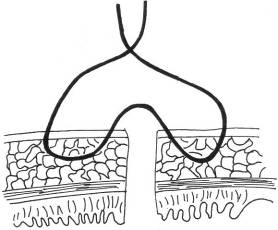

Шов Матешука - кишечный шов через все оболочки, узел которого завязывают в просвете кишки. Вкол в слизистую оболочку, выкол в серозную; с другой стороны - вкол в серозную, выкол в слизистую, узел завязывается в просвете кишки.

|

Рис. Кишечный шов Матешука

Непрерывные сквозные швы. Применяются в качестве первого ряда швов. В основе непрерывного шва лежат обвивной, матрацный и петельный швы.

Обвивной шов представляет собой такой непрерывный шов, в результате наложения которого получается спираль из большого числа стежков, наложенных перпендикулярно линии соединения, а нити между стежками под острым углом к линии соединения.

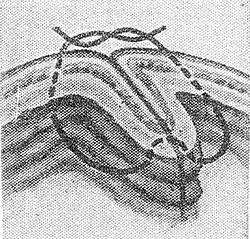

Шов Шмидена - непрерывный кишечный шов через все слои, каждый вкол которого начинают со слизистой оболочки: слизистая оболочка - серозная оболочка на одной стороне, слизистая оболочка - серозная оболочка на второй стороне. Шов требует хорошего практического навыка, в противном случае слизистая оболочка может выбухать из линии шва, нарушая его герметичность.

Шов Мультановского - непрерывный петельный кишечный шов через все оболочки кишки. При затягивании шва происходит сдавление сосудов стенки, что обеспечивает надежный гемостаз.

Узловые серозно-мышечные швы. Все они применяются в качестве второго ряда швов (чистых).

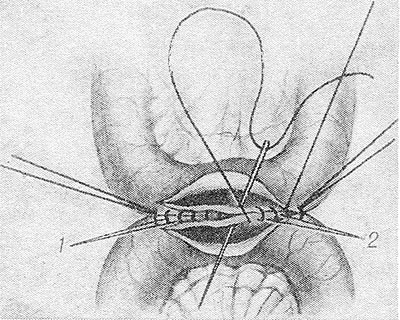

Шов Ламбера - серозно-мышечный узловой шов, наиболее часто применяемый для наложения второго ряда швов: вкол со стороны серозной оболочки в 5–7 мм от края кишки, выкол со стороны серозной оболочки в 1–2 мм от края на одной стороне кишки, вкол со стороны серозной оболочки в 1–2 мм от края на второй стороне кишки, выкол со стороны серозной оболочки в 5–7 мм от края на второй стороне кишки (рис. 6). Шов Ламбера накладывают перпендикулярно линии соединения.

|

Шов Ламбера

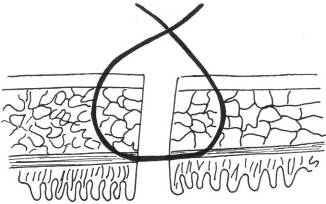

Z -образный шов - серозно-мышечный узловой шов, состоящий из четырех стежков, формирующих два шага Ламбера, наложенных одной нитью. Первый стежок выполняют на первой стороне кишки; второй стежок - на второй стороне кишки на одной линии с первым стежком; третий стежок - на первой стороне кишки параллельно первому стежку в том же направлении; четвертый стежок - на второй стороне кишки на одной линии с третьим стежком параллельно второму стежку в том же направлении. Z-образный шов в 2 раза прочнее и надежнее П-образного шва.

Непрерывные серозно-мышечные швы. К ним относят кисетный, полукисетный и некоторые другие швы. Кисетный шов кишки носит название шва Дуайена. Все они применяются в качестве второго ряда швов.

Шов Дуайена - кисетный серозно-мышечный шов на кишку. Шов накладывают против часовой стрелки из нескольких серозно-мышечных стежков типа Ламбера длиной до 5 мм с малым расстоянием между стежками. Стежки располагаются по окружности вокруг воображаемого центра. Первый вкол и последний выкол располагают поблизости один от другого. При затягивании шва центр окружности погружают в него. После наложения стежков первой полуокружности можно оставить петлю, чтобы при затягивании нити провести под нее инструмент, тем самым легче погрузить кишку и сформировать кисет. В ряде случаев накладывают два полукисетных шва.

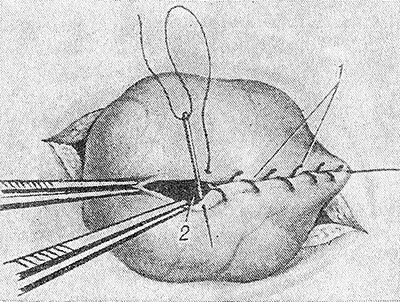

Многорядные швы. К ним относится шов Альберта.

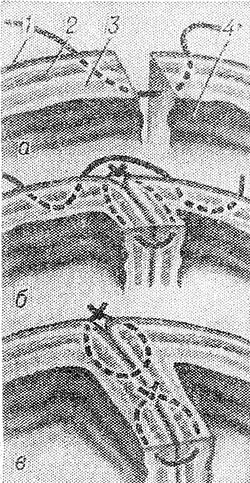

Шов Альберта - классический двухрядный кишечный шов. Первый ряд швов накладывают через все оболочки или без захвата слизистой. Первый ряд швов представляет собой непрерывный шов или отдельные сквозные швы. Швы в последнем случае накладывают узлами наружу или в просвет кишки. В качестве второго ряда швов применяют серозно-мышечные швы, чаще всего швы Ламбера.

|

Двухрядный шов Альберта

Кроме различных способов и вариантов ручного шва в хирургической практике нашел значительное распространение механический шов с помощью различных сшивающих аппаратов. Один из этих инструментов используется для ушивания просвета органов (УКЛ-60, УКЖ-7, УКЖ-8), а другие для формирования анастомозов (ПКС-25, НЖК-60). В названиях данных аппаратов начальные буквы обозначают цель применения, а цифра указывает на длину получаемого ряда швов в мм или см. Все аппараты работают П-образными танталовыми скрепками. Применение современных сшивающих аппаратов позволяет технически облегчить и обеспечить высокую надежность механических швов при пищеводно-кишечных анастомозах, при гастрэктомии, при билиодигестивных анастомозах и анастомозах при низких передних резекциях прямой кишки.

Список использованной литературы

1. Буянов В.М., Егиев В.Н., Удотов О.А. Хирургический шов. М: Медицина. 2000. – 59 с.

2. Г. Чен, Х.Е. Сола, К.Д. Лиллемо. Руководство по технике врачебных манипуляций. Пер. сангл. – Витебск: Белмедкнига. 1996. – 384с.

3. М.И. Кузин. Хирургические болезни. М: Медицина. 1986. – 319 с.

соответствует изложенным требованиям для кишечного шва методика двухрядного шва, при которой первый ряд (внутренний) швов проходит через все слои стенки органа, и второй (наружный) - через слои наружного футляра.

Внутренний шов, проходящий через все слои стенки, будет инфицированным. Следовательно, поверх внутреннего шва необходим еще один шов, который не проникал бы в просвет желудочно-кишечного тракта, а проходил только через слои наружного футляра (серозный и мышечный слои). Отсюда все кишечные швы можно разделить на краевые (сквозные) и серозно-мышечные (асептические). Почти любая модификация кишечного шва состоит из двух рядов: сквозного (внутреннего) и асептического наружного.

Сквозные швы . Обвивной непрерывный кетгуто-вый шов - нить проводится по принципу „слизистая -сероза, сероза - слизистая", т. е. изнутри кнаружи, снаружи внутрь.

Вворачивающий скорняжный шов - нить идет изнутри кнаружи, изнутри кнаружи, т. е. „слизистая -сероза, слизистая - сероза". Нить при этом затягивается после каждого стежка, в результате чего стенки вворачиваются, соприкасаясь своими серозными поверхностями рис.273).

Узловой (отдельный) шов - через все слои стенки с узелками внутрь просвета.

Асептические швы . Серозно-мышечный шов заключается в том, что вкол и выкол иглы в каждом стежке производят через серозный и мышечный слои.

Кисетный шов - серозно-мышечный шов стежками по кругу. Используется для погружелия культи червеобразного отростка, двенадцатиперстной, тощей или подвздошной кишки, а также для ушивания небольших колотых ран желудка или кишки. После наложения шва концы нити стягивают и завязывают, культя или рана при этом погружается в глубь стенки органа.

Z-образный шов является дополнительным к кисетному и накладывается поверх него. При этом виде шва делают четыре вкола иглы как бы по четырем углам воображаемого четырехугольника на глубину серозно-мышечного слоя. В конечном результате получается шов з виде буквы Z.

Модификации кишечных швов . В практике применяются кишечные швы однорядные, двухрядные и трехрядные. До настоящего времени не решен вопрос о лучшей модификации кишечного шва. Большинство хирургов накладывают двухрядные швы, а на толстую кишку и пищевод - трехрядные.

Двухрядные швы (рис. 274). Шов Альберта. Это внутренний (краевой) непрерывный, иногда узловой кет-гутовый шов, который накладывают на заднюю стенку анастомоза через все слои изнутри кнаружи и снаружи внутрь „слизистая- сероза, сероза- слизистая". Шов требует дополнительного наложения второго ряда шелковых узловых швов или непрерывного серозно-мышечного (швы Ламбера).

Шов Шмидена. На задние стенки анастомоза накладывают непрерывный обвивной кетгутовый шов, а на273.Шов по Шмидену.

а - непрерывный вворачивающий края разреза шов (изнутри наружу); б - схема шва Шмидена.

передние стенки - сквозной, вворачивающий (скорняжный) шов. Поверх него накладывают также чистый серозно-мышечный ряд швов.

Трехрядные швы . Включают первый ряд краевых швов и дополнительно два ряда серозно-мышечных швов. Двух- и трехрядные швы создают надежный гер-метизм, хороший гемостаз.

Однорядный сквозной шов . Стенки сшиваемых отделов желудочно-кишечного тракта соединяют отдельными узловыми швами, когда лигатура проходит через все слои изнутри кнаружи и снаружи внутрь или „слизистая -сероза, сероза- слизистая" и узел завязывают со стороны слизистой, т. е. он обращен в просвет кишки. Однорядные швы образуют тонкий рубец. Шов этот быстрее выполняется, не создает условий для образования внутри-стеночных микроабсцессов. Но однорядный шов менее герметичен, отсюда необходимость более частых швов, что нарушает кровоснабжение анастомоза. При однорядном шве менее надежен гемостаз, и перед наложением этого шва приходится производить перевязку кровеносных сосудов в подслизистом слое.

Гемостатические швы. Имеют целью надежный гемостаз сосудов пересеченной стенки желудочно-кишечного тракта.

Гемостаз достигается при наложении краевого об-вивного кетгутового шва, вворачивающего шва Шмидена. Нередко на более крупные сосуды, особенно в стенке желудка, приходится накладывать отдельные обкалывающие швы. Кроме того, существуют специальные гемостатические швы. Из них остановимся на „строчечном" шве и шве Ревердена-Мультанов-ского.

Петельный шов Ревердена-Мультановского . Накладывают при повышенной кровоточивости стенки желудка или кишки. Суть его состоит в том, что при наложении

- Что такое силовые линии?

Мышечные движения, растягивая кожу, оказывают отрицательное воздействие на формирующийся рубец. Отрицательное воздействие будет мтгамальным, когда линия разреза перпендикулярна главному направлению мышечных движений. Это направление называется силовой линией.

- Как определить силовую линию?

На кисти и над суставами линии разрезов соответствуют направлению сгибательных складок. На лице определить силовые линии помогают морщины. На других участках тела кожу сжимают пальцами и руки сближают. Появление на коже правильных тонких линий, складчатости или сморщивания ука-

зывает на направление силовой линии. Если направление сдавливания и сближения кожи не совпадает с направлением движения мышц, то на 1 коже появляется неопределенная, бессистемная морщинистость и упорядоченных параллельных друг другу складок не возникает.

- Какие основные принципы закрытия раны?

Края раны нельзя сшивать при их натяжении. Насильственное сближение оканчивается расстройством кровообращения и некрозом краев раны. Неправильное сближение тканей вокруг физиологических отверстий приводит к формированию сморщивающих рубцов. Инородные тела, даже лигатуры, не следует оставлять в ране на длительное время. В качестве шовного материала следует применять только синтетические нити, которые не раздражают ткани, не пропитываются раневым отделяемым и легко удаляются. Устаревшая техника наложения швов приводит к образованию толстых тяжистых рубцов, напоминающих лестницу.

- Назовите виды кожных швов.

Узловые кожные, подкожные узловые, подкожные непрерывные, внутрикожные непрерывные однорядные, внутрикож-ные непрерывные многорядные.

- Опишите технику наложения простого узлового шва.

Иглу вкалывают в эпителиальный слой у края раны, отступив от него на 4-5 мм, затем косо проводят в подкожной клетчатке, все более удаляясь от края раны. Достигнув одного уровня с основанием раны, игла поворачивается в направлении средней линии и вкалывается в самой глубокой точке раны. Игла должна проходить строго симметрично и в тканях другого края раны, тогда в шов попадает одинаковое количество тканей.

При соединении краев раны, имеющих неодинаковую толщину, прежде всего следует прошивать более тонкий край. Игла проводится в подкожной клетчатке косо кнарузр, чтобы расстояние между местом ее введения и выведения на двух краях раны было одинаковым.

- Что такое адаптирующие швы?

Если края раны чрезмерно приподняты, подпрепарированы, неодинаковой толщины, лучше применять вертикальный матрацный шов Мак-Миллана или Доната (рис. 1). Для соединения краев поверхностных ран применяется горизонтальный матрацный шов.

На остроугольные участки кожи без угрозы кровообращению можно накладывать только горизонтальные угловые адаптирующие швы.

Рис. 1. Шов Донати: а - швы наложены; б - швы затянуты

- Что такое ступенчатое закрытие раны?

Разнородные ткани, особенно глубоко лежащие, сшивать в одной плоскости нельзя. Например, шов сухожилия не должен располагаться непосредственно под кожным швом. В таких случаях вертикальная линия швов должна быть ступенчатой. Для формирования ступенчатого шва с двух сторон удаляются одинаковые по размеру участки различных слоев тканей, причем на одной стороне - из подкожное клетчатки, а на другой - кожи.

- Какие существуют правила наложения швов у яиц со склонностью к келоидозу?

Местом образования келоида является собственно кожа (дерма). Поэтому у лиц, склонных к келоидозу, оперативные вмешательства нужно проводить так, чтобы дерма - кроме неизбежного разреза - не затрагивалась никакими инструментами: инъекционной иглой, ножницами, зажимами, пинцетами, иглой при сшивании. Шов однорядный, непрерывный, подкожный накладывается лишь при условии сближения краев раны без малейшего натяжения.

А. Кишечные швы

Альберта шов - двухрядный непрерывный: первый ряд накладывают через все слои сшиваемых концов кишки (обвивной); второй ряд - серозно-мышечный, погружающий первый ряд.

Вира шов. Отрезки желудочно-кишечного тракта сшивают однорядным узловым серозно-мышечньгм швом, причем узелки располагают на серозной оболочке: на одном крае соустья вкол иглы производят со стороны серозного покрова, а выкол - по краю кишки между слизистым и мышечным слоями; на другом крае вкол и выкол осуществляют в обратном порядке.

Везьена шов. Однорядный шов кишки с узелками на слизистой оболочке: на оба конца нити надевают иглы, которые вкалывают со стороны серозной оболочки внутрь просвета кишки. Концы нитей заводят друг за друга и завязывают.

Бельфлера шов - трехрядный. Слизистую оболочку сшивают отдельно.

Бельфлера шов задней губы анастомоза кишечника или желудка. Шов узелками внутрь просвета.

Гейнаца способ укрепления пищеводно-желудочного шва. Соустье между пищеводом и желудком укрепляют подшива-нием медиастинальной плевры.

Демина способ замыкания кисетного шва. Один из стежков кисетного шва, находящийся на противоположной стороне по отношению к обоим концам нити, оставляют свободным в виде петли. Одновременно натягивают оба конца нити и эту петлю, легко инвагинируя культю отростка или участок кишки. Концы нити и петлю завязывают.

Дуайена шов - кисетный шов. Погружение перевязанной культи кишки циркулярным швом, стежки которого прошивают только серозно-мышечный сдой стенки кишки.

Кнрпатовского шов кишки (пищевода). При наложении анастомоза внутренний ряд швов накладывают через подслизис-тый слой, который предварительно обнажают путем надреза серозно-мышечной оболочки. Шов П-образный непрерывный

(отдельно на "переднюю и заднюю губы анастомоза). После вскрытия просвета кишки и удаления зажимов шов затягивают. Вместе с зажимами удаляют и размозженные под ним края кишки. Наружный ряд швов накладывают узловыми швами через края серозно-мышечного покрова кишки.

Клаппа способ закрытия конца пересеченной кишки. Пережатый зажимом конец кишки заворачивают и в таком положении сшивают непрерывным швом.

Коннеля шов кишки или желудка - сквозной непрерывный, при котором стежки накладывают параллельно краю кишки, отступя па 0,3-0,5 см от него. При затягивании нити края вворачиваются. (Позднее этот шов внедрили Прйбрам и Святухин.)

Корабельннкова способ анастомозирования кишок. При правосторонней гемиколэктомии завязывают концы подвздошной и поперечноободочной кишок лигатурой. По окружности каждой культи электроножом сваривают серозную и мышечную оболочки. Обе сближенные культи сшивают циркулярно сероз-но-мышечными узловыми швами. После наложения анастомоза встречными движениями пальцев через кишечные стенки восстанавливают непрерывность кишечника.

Ламбера шов - однорядный серозно-мышечный узловой: на расстоянии 1 см от края кишечной раны иглу с нитью проводят через серозный и мышечный слои и выкалывают на серозной поверхности у края раны. С противоположной стороны раны вкол начинают у края раны, затем иглу проводят через серозно-мышечный слой и выкалывают в 1 см от места вкола, причем слизистая в шов не захватывается. При завязывании шва слизистая вворачивается, а края соприкасаются серозными поверхностями.

Матещука шов - однорядные сквозные швы с узелками внутрь просвета органа: каждый шов начинают с вкола иглы в слизистую оболочку в 0,5 см от края раны с выколем иглы на серозной ободочке. С противоположной стороны вкол иглы по краю раны производят с серозной оболочки с выколом на слизистую. Оба конца нити натягивают в завязывают, при этом серозные покровы сближаются и вворачиваются, а узелок оказывается внутри просвета органа. Аналогичным способом накладывают остальные швы. При наложении каждого последующего шва ассистент натягивает концы предыдущего завязанного шва в сторону незашнтого участка раны. Перед завязыванием узла концы нитей предыдущего шва срезают.

При зашивании раны серозно-мышечными швами технология наложения швов та же, только без захватывания слизистой оболочки.

Ниссена способ укрепления линии шва пищевода пришиванием ткани легкого.

Пахомова шов - однорядный узловатый петлеобразный вертикальный. Внутренняя часть шва проходит через подсли-зистый слой обоих концов кишки, а наружная представляет собой серозно-мышечный шов Ламбера. Подслизистый шов обнажают путем рассечения серозно-мышечного слоя кишки. Пирогова шов - краевой однорядный без прошивания слизистой оболочки: вкол иглы производят со стороны серозной оболочки, а выкол - через подслизистый слой в разрезе раны; на другом конце раны иглу вкалывают через подслизистый слой в крае раны и выкалывают через серозную оболочку. (Позднее этот шов внедрил Вир.)

Попова способ укрепления шва пищевода подшиванием лоскута на ножке из грудино-ключично-сосцевидной мышцы.

Прибрама шов - вворачивающий. При образовании соустья накладывают 3-4 узловых серо-серозных шва на задние стенки сшиваемых органов. Доведя шов до угла раны, переходят на передние стенки, вкалывая иглу с одной стороны изнутри, а с другой - снаружи стенки. Закончив шов, нить натягивают, при этом края вворачиваются. Накладывают второй ряд узловыми швами.

Прибрама способ укрепления линии анастомоза пищевода свободной пластинкой апоневроза.

Разабони способ укрепления линии анастомоза пищевода свободной пластинкой из париетальной брюшины.

Ревердена петля при наложении швов на кишку или желудок. Иглу с нитью проводят под петлю шва. При затягивании стежка нить захлестывается.

Святухина шов передней полуокружности анастомоза. Иглу с нитью вкалывают на 1 см от края разреза, проводя от серозной до слизистой оболочки параллельно краю разреза на протяжении 0,75-1 см, и выкалывают от слизистой на серозную оболочку. Такой же стежок накладывают на противоположной стороне строго симметрично первому стежку. Нить затягивают.и проводят шов дальше.

Телкова способ наложения швов пшцеводно-кишечного соустья. Наложение соустья П-образными швами в два ряда. Эти швы отличаются от швов Холстеда тем, что шовные нити наружного ряда не образуют на стенке пищевода петель, укорачивающих линию анастомоза. Кроме того, нити наружного ряда на передней стенке срезают вперемежку, а оставшиеся концы используют для подшивания брыжейки и стенки приводящей части кишки к отводящей для перитонизации линии соустья.

Черни шов. Непрерывным швом сшивают края слизистой оболочки. Поверх этого шва накладывают серозно-мышечные швы.

Шмидена шов - непрерывный вворачивающий шов: иглу с нитью проводят попеременно на обоих противолежащих краях отверстия органа каждый раз изнутри кнаружи через все слои.

Ювара шов кишки. Перекрестный серозно-мышечный шов кишечной раны.

Б. Швы печени

Бабура шов печени. На расстоянии 1,5 см от края печени производят прокол ткани печени полой иглой с непрерывной нитью, проведенной через просвет иглы. Свободную нить отрезают и связывают с начальным ее концом. Нить, находящуюся в просвете иглы, вытягивают на 8-10 см и берут в зажим. Иглу проводят в обратном направлении и через 1,5 см от первого прокола делают второй. Свободную нить обрезают и связывают с противоположным ее концом. Аналогичным образом накладывают остальные швы.

Бека шов. Вдоль краев разреза печени накладывают пластинки (из биологического или синтетического материала), над которыми завязывают швы, проведенные через печень.

Березнеговского шов - обкалывание сосуда с последующим постепенным затягиванием лигатуры (при этом ткань печени прорезывается, а сосуд перевязывается).

Березова способ шва печени. После иссечения пораженного участка печень прошивают за клеммами петлеобразным швом толстой кетгутовой нитью. Поверхность разреза укрывают, подшивая с диафрагмальной поверхности прямоугольный лоскут брюшины на ножке.

Бетанели шов (рис. 2). Концы толстого кетгутового шва при завязывании узла сплетают в несколько оборотов так, чтобы увеличить толщину кетгутовой нити на поверхности печени, переплетенные нити перевязывают с каждой стороны отдельными шелковыми лигатурами. Этот шов предохраняет ткань печени от прорезывания.

Боровкова шов. Долю или сегмент печени прошивают длинной прямой иглой. Через паренхиму печени, обложенную по краю полоской капроновой ткани, протягивают только один длинный конец нити, а короткий остается свободным. Узлы завязывают с одной стороны до врезания капроновой ткани в, паренхиму печени (при этом сдавливаются внутриорганные сосуды доли).

Рис. 2. Варианты швов печени:1. Джордано; 2. Оппеля; 3. Варламова; 4. Грвндшина;5. Бетаиеяи

Рис. 2. Варианты швов печени: б. Кузнецова-Пеносого; 7. Брегадзе

Брегадзе (рис. 2) гирляндный шов печени. Нити толстого кетгута проводят в ушко пуговчатого зонда и фиксируют тонкими лигатурами. Длина нити зависит от толщины печени и объема предполагаемой резекции. После мобилизации печени вдоль линии предполагаемой резекции через одинаковые промежутки, равные 2-3 см, проводят пуговчатые зонды, через всю толщу печени сзади наперед. Удалив зонды, на передней поверхности печени завязывают нити петлеобразным швом.

Варламова (рис. 2) шов краевых ран печени. Соседние нити швов проводят на одной игле через одйй прокол. Первой нитью, проведенной у края раны, перевязвшают угол раны, вторая нить при этом остается временно свободной. Вторым проколом проводят в обратном направлении один из концов второй нити и следующую, третью нить. Вторую нить завязывают и конец третьей проводят в обратном направлении со следующей четвертой нитью. Таким образом, одним проколом проводят в обратном направлении конец последующей нити и следующую пятую нить и т. д.

Великорецкого шов через неизолированный сальник. Линию предполагаемых швов прикрывают сальником, проводят один-два шва, печень между ними пересекают и накладывают следующие швы. Так постепенно пересекают печень на необходимом протяжении и культя печени оказывается прикрытой сальником, подшитым на всем протяжении. При этом туго натянутые швы не прорезываются.

Вендля шов - обычные узловые швы раны печени.

Джордано шов (рис. 2): ткань печени прошивают отдельными двойными лигатурами, концы которых связывают между собой на верхней и нижней поверхностях печени.

Замощина шов - “блоковый” - печень дважды прошивают на одном и том же уровне одной нитью, концы которой завязывают.

Иванова шов: у краев раны на печень накладывают изолированные полоски сальника, шириной 1,5 см. Большой изогнутой иглой рану прошивают толстым кетгутом. Иглу вкалывают в 2 см от края раны через полоску сальника и выкалывают на том же расстоянии от противоположного края раны через наружный край той же полоски сальника. Вторым ходом шов проводят более поверхностно. После завязывания первого шва той же нитью проводят второй шов в 2 см от первого, нить захлестывают и накладывают следующий шов. Таким образом зашивают всю рану. Линию шва прикрывают, сшивая внутренние края пластинок сальника.

Киршнера шов. Вдоль краев раны печени накладывают полосы, выкроенные из широкой фасции бедра больного. Над этими полосами завязывают швы, проходящие через печень и соединяющие ее края.

Коффи шов. На поверхность печени у краев раны накладывают пучки кетгутовых нитей, над которыми завязывают швы, проведенные через рану печени.

Кузнецова-Пенского шов печени (рис. 2). Печеночную ткань на границе удаляемой части прошивают двойной лигатурой, которую попеременно выводят на верхнюю и нижнюю поверхности печени. На поверхности печени нить пересекают. Концы их затягивают и завязывают. При этом нити прорезывают печеночную ткань и при завязывании сдавливают сосуды печени.

Лаббока (Орлова) шов - 8-образный петлистый шов раны печени с перекидкой: края раны покрывают полосками резецированного сальника. Печень прошивают двумя длинными тупыми иглами с нитями, причем одна игла с нитями проводится сверху вниз, а другая - снизу вверх, в 1 см от края раны накладывают первое звено шва, нити не завязывают, а через образованные петли шва проводят перекидку иглы с нитью сверху и снизу, после чего, натягивая концы нитей, сдавливают участок печени образованным восьмиобразным швом. Аналогичным образом с перекидкой накладывают следующие звенья шва.

Махачева шов-ушивание раны печени рантовидным швом с использованием апоневроза прямой мышцы живота в качестве прокладки для укрепления линии швов и укрытия культи печени.

Нисневича шов - непрерывный перекрестный цепочный шов. Накладывается длинной нитью с двумя иглами на концах так, чтобы перекресты образовались в глубине и на поверхности печени.

Овера шов - цепочный шов с прошиванием ткани печени непрерывной витью, концы которой проводят через петли той же нити ва поверхности печени.

Огнева способ гемостаза ран печени лучами лазера (фотокоагуляцией).

Оппеля шов: паренхиму печени прошивают отдельными матрацными швами, заходящими друг за друга. Нити связывают между собой.

Робинсона-Бютчера - гемостатический шов печени типа сапожного. Вместо иглы применяют сложенную вдвое серебряную проволоку. После проведения петли из проволоки через ткань печени в нее продевают хромированную кетгутовую нить, которую вытягивают обратным проведением проволоки. В петлю кетгута продевают другую нить и с помощью проволочной петли выводят ее на другую поверхность, повторением этих приемов закрывают рану. -

Федорова шов. Ткань печени прокалывают двумя иглами с нитями навстречу друг другу. Под швы подкладывают сальник. Шов напоминает цепочку.

В. Сосудистые швы

Бдэкмора способ соединения сосудов с помощью кольца и канюли из витоллицина.

Блэдока-Мешалкина шов сосудов (рис. 3) - непрерывный матрацный, выворачивающий интнму, шов со стежками на ад-вентшщи параллельно линии разреза.

Богораза-Петровского шов при ранении стенки артерии. Рану стенки сосуда сшивают узловыми швами в поперечном или несколько косом направлении через все сдои. Линию швов укрепляют полоской фасции или мышцей.

Бриана-Жабулея шов - концы артерии сшивают П-образ-ными выворачивающими швами.

Васильева шов гемангиомы. Гемангиому прошивают двойной нитью в двух перпендикулярных направлениях. В местах вкола подкладывают валики для предупреждения прорезывания швов.

Гольмана-Ганиа - Z-образнын шов сопоставленных концов артерий.

Гудова-Андросова-Петрова механический шов сосудо-сшнвающим аппаратом.

Добровольской шов. При сшивании артерий несоответствующих диаметров на их концах производят фигурные разрезы, благодаря чему концы артерий сопоставляются и сшиваются узловыми и непрерывными швами.

Рве. 3. Шов Блэлока: а - задняя губа; б - передняя губа

Донецкого способ соединения сосудов на танталовых кольцах с шипами.

Дорранса шов - непрерывный матрацный, поверх которого накладывают непрерывный повинной шов.

Енсена шов. Концы сосудов сшивают несколькими П-об-разными швами, между которыми накладывают обвивной шов.

Карреля шов. На сшиваемые концы артерий накладывают три узловых направляющих шва, превращая линию соустья в равнобедренный треугольник, и между ними накладывают обвивной непрерывный шов.

Крогиуса способ лечения гемангиом. Гемангиому обшивают по периферии цепочкообразным подкожным кетгутовым швом.

Лнттмана шов - прерывистый матрацный между тремя П-образными держалками.

Морозовой шов - обвивной непрерывный между двумя узловатыми швами-держалками.

Полянцева шов - обвивной непрерывный между двумя П-образными держалками.

Ревердена-Мультановского шов раны артерии - непрерывный шов с захлесткой.

Сапожникова шов. На концы сосудов наносят насечки длиной около 2 мм по боковым поверхностям. Стенку сосудов выворачивают в виде манжетки интимой наружу и сшивают сапожным рантовидным швом через все слон.

Соловьева шов - инвагинапионный с двойной манжеткой. Первый этап: накладывают по два шва на переднюю и заднюю полуокружности. Каждый шов начинают на центральном конце, отступя от края на 1,5 диаметра, затем на расстоянии 1 мм от края прошивают центральный конец через все слои снаружи внутрь, а периферический - изнутри кнаружи. Второй этап - образование манжетки: нити берут в зажим и равномерно потягивают в стороны и проксимально, формируется манжетка. Третий этап: завязывание нитей и инвагинация манжетки.

Хольцова шов при боковых ранениях вены. Накладывают пристеночную лигатуру.

КИШЕЧНЫЙ ШОВ - метод восстановления повреждений кишечной стенки, а также соединения различных отделов жел.-киш. тракта после резекции кишечника или с целью наложения обходных соустий (гастро-, энтеро-, эзофагоеюно-, холецистоэнтеро-, энтероэнтеро-, илеотрансверзо- и колоколоанастомозы). О кишечном шве упоминает еще врач Праксагор (431 г. до н. э.).

Кроме различных способов и вариантов ручного шва, в хирургической практике нашел значительное распространение механический шов с помощью различных сшивающих аппаратов (см.).

Независимо от метода наложения К. ш. после операции необходим режим, обеспечивающий оптимальные условия заживления. Этот режим определяется особенностями каждой операции и заболевания, по поводу к-рого оперирован больной.

Ручной шов остается основным методом, который практически не имеет противопоказаний к применению, тогда как использование сшивающих аппаратов не всегда возможно (при рубцовых и инфильтративных изменениях стенок кишки, при разной ширине просвета сшиваемых отрезков кишечника и пр.). К этому нужно добавить, что некоторые сшивающие аппараты (П КС-25, КЦ-28, НЖКА) обеспечивают наложение лишь одного ряда металлических скобочных швов и большинство хирургов после этого с целью перитонизации накладывают второй ряд швов ручным способом.

Ручные швы различают по глубине захвата тканей стенки кишки (через все. слои, серозно-мышечный и серо-серозный), по количеству рядов (одно-, двух- и трехрядный), по материалу нитей (кетгут, шелк, синтетические монофильные и полифильные вязаные или крученые волокна и др.- см. Шовный материал), по методике наложения (отдельные узловые швы или непрерывный обвивной, с вворачиванием краев, гемостатический и др.) и по использованию обычных или атравматических игл.

Принципиальное значение имеет предложение А. Ламбера (1826) сшивать края раны кишечной стенки, захватывая серозный или серозно-мышечный ее слой (рис. 1). При этом важна рекомендация автора вводить иглу на расстоянии 5-8 мм и выводить ее на расстоянии 1 мм от края раны кишечной стенки, а другой край раны захватывать в обратном порядке. При завязывании такого шва края слизистой оболочки остаются в просвете кишки и довольно хорошо прилегают друг к другу.

Черни (V. Czerny, 1880) накладывал два ряда ламберовских швов (рис. 2), а Альберт (Е. Albert) первый ряд швов накладывал через все слои кишечной стенки и перитонизировал их серо-серозными швами (рис.З). В результате был выработан один из основных принципов современной хирургии жел.-киш. тракта - необходимость перитонизации линии анастомоза. Сопоставление серозных оболочек сшиваемых органов приводит к быстрому склеиванию по линии швов за счет выпадающего фибрина, обеспечивает герметичность анастомоза и гемостаз.

Большинство хирургов признает необходимым накладывать двухрядный шов как наиболее надежный и рациональный. Внутренний ряд швов, выполнив свои функции при заживлении раны, через 15-30 дней или несколько позднее прорезывается и отторгается в просвет кишки. Для уменьшения отрицательного влияния на заживление кишечной раны нерассасывающихся нитей из шелка или синтетических материалов хирурги давно стали применять вначале обычный кетгут, а затем хромированный, отличающийся от обычного большей прочностью и меньшей скоростью рассасывания.

Кушинг (H. W. Cushing, 1889), В. П. Матещук (1945), Гамби (L. Gambee, 1951), В. С. Савельев с сотр. (1976) с успехом использовали однорядный шов, считая, что он меньше нарушает кровоснабжение сшиваемых участков кишечной стенки (рис. 4). И. Д. Кирпатовский (1964) и др. отстаивают трехрядный шов при операциях на толстой кишке, исходя из анатомических особенностей этого органа и большой опасности инфицирования брюшной полости. Однако большинство хирургов предпочитает на толстой кишке применять двухрядный шов, но обязательно узловой.

В хирургии жел.-киш. тракта распространены также непрерывные швы , причем чаще непрерывной нитью накладывают внутренний шов (обычно кетгутом), а снаружи узловой или также непрерывный шелком или синтетической нитью. Наложение непрерывного шва несколько сокращает продолжительность операции, но сопровождается сбориванием тканей и слегка суживает просвет анастомоза. Непрерывный шов способствует большему некрозу сшитых тканей по линии соустья, поэтому при наложении наиболее опасных в отношении недостаточности соустий с толстой кишкой отдается предпочтение двум рядам узловых швов.

Непрерывный шов вполне допустим при формировании гастроэнтеро- и энтероэнтероанастомозов.

Существует несколько методик наложения внутреннего непрерывного (обычно кетгутового) шва. Применяются обычный обвивной (рис. 5), скорняжный и вворачивающий шов по Шмидену (рис. 6). При необходимости ушивания поперечно пересеченной кишки обычно используют непрерывный обвивной шов кетгутом с последующим погружением культи кисетным или рядом узловых швов из шелковых (или синтетических) нитей. Лучше пользоваться швами на атравматических иглах, особенно при операциях на толстой кишке, имеющей тонкую стенку со слабо выраженным мышечным слоем.

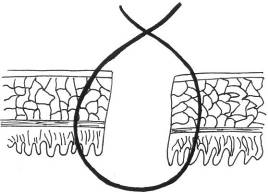

Широкое распространение получили серо-серозные инвагинирующие кисетный (рис. 7) и Z-образный (рис. 8) швы, служащие для ушивания небольших ран кишки, не проникающих в ее просвет, а также для перитонизации культи кишки при ее резекции или червеобразного отростка при аппендэктомии.

Механический шов с использованием металлических скобок имеет ряд положительных качеств, среди которых необходимо отметить инертность шовного материала (тантал и т. п.), обусловливающую малую реакцию сшиваемых тканей, меньшую возможность образования гранулем. Сшивающие аппараты обычно обеспечивают хорошую адаптацию сшиваемых тканей, герметичность и быстроту наложения шва. Однако каждый аппарат рассчитан на работу в условиях определенной стандартизации эластичности, плотности, толщины тканей и т. п., что далеко не всегда встречается при выраженных патологических изменениях.

В. С. Маятом с сотр. накоплен большой опыт применения механических швов при резекции желудка и гастрэктомии.

Не вызывает сомнений целесообразность использования механических швов (УКЛ, УО, НЖКА) при поперечном пересечении в типичных условиях при операциях на тонкой и толстой кишке. Линия механических швов обязательно должна быть перитонизирована серо-серозным ручным швом.

Библиография Калинина Т. В. и Касулин В.С. Применение аппаратов ПКС-25 и КЦ-28 в хирургической практике, М., 1968, библиогр.; Кирпатовский И. Д. Кишечный шов и его теоретические основы, М., 1964, библиогр.; Маят В.С. и др. Резекция желудка и гастрэктомия, М., 1975; P ы ж и х А. Н. Атлас операций на прямой и толстой кишках, М., 1968; Федоров В. Д. и д р. Межкишечные анастомозы, Сов. мед., № 2, с. 32, 1975, библиогр.; L e m b e г t А. MGmoire sur l’ent^roraphie, avec la description d’un proced6 nouveau pour pra-tiquer cette operation chirurgicale, R£pert. g6n. anat. physiol, path., t. 2, p. 100, 1826.

В. Д. Федоров.

Накладывают длинной нитью параллельно краю раны. Иглу вкалывают через серозную оболочку. Нить проводят через серозную, мышечную оболочки и подслизистый слой, не захватывая слизистую оболочку. Иглу выкалывают в обратном направлении параллельно краю раны на расстоянии 1,2-1,4 см от места её вкола. Затем также прошивают другой край раны, причем место вкола иглы на этом краю должно находиться напротив места вкола её на противоположном краю (рис.63). При затягивании нити после наложения стежков на оба края раны стенки вворачиваются и соединяемые поверхности соприкасаются серозными оболочками.

Рис.63. Шов Кушинга.

Кисетные швы.

Простой кисетный шов.

Это - непрерывный серозно-мышечный шов, накладываемый циркулярно. Предназначен для погружения небольшой культи. Применяют при закрытии концевого отверстия тонкой кишки, для погружения культи червеобразного отростка при аппендэктомии, как один из способов укрытия культи двенадцатиперстной кишки. Шов накладывают длинной нитью и тонкой круглой круто изогнутой иглой.

Шов начинают накладывать в наиболее доступном для манипуляции участке кишки. В стежок захватывают серозную и мышечную оболочки, при этом длина нити, находящейся в толще тканей, должна быть равна длине нити, находящейся на поверхности (рис.64).

Рис.64. Кисетный шов.

Двойной полукисетный шов.

Шов применяют при необходимости погружения культи большого размера, чаще при обработке двенадцатиперстной кишки . Одной нитью накладывают серозно-мышечные швы на одну полуокружность кишки, другой нитью - на другую полуокружность. Прошивают одним или несколькими стежками стенку кишки с одной стороны, затем с другой (места начала стежков на обеих сторонах должны располагаться друг против друга), образуя два Z-образных шва (рис.65).

Рис.65. Двойной полукисетный кишечный шов.

Шов Русанова.

Z-образный шов. Отличается от кисетного шва тем, что после наложения стежков на одну полуокружность нить перекидывают через культю и стежки накладывают в противоположном направлении (рис.66).

Рис.66. Шов Русанова. Z-образный шов.

Шов Альберта.

Двухрядный шов, первый ряд которого (внутренний) представляет собой краевые сквозные швы, второй ряд (наружный) – отдельные серозно-мышечные швы Ламбера. Наиболее часто шов Альберта используется при ушивании задней стенки анастомоза (рис.67).

Рис.67. Шов Альберта.

Шов Черни.

Двухрядный серозно-мышечный шов, обеспечивающий хороший гемостаз.

Внутренний ряд накладывают в виде краевого, а наружный – узлового шва Ламбера. Вначале накладывают отдельные краевые серозно-мышечные (первый ряд), затем - серозно-мышечные швы Ламбера (второй ряд), которые обеспечивают инвагинацию первого ряда швов и соприкосновение краев раны серозными оболочками (рис. 68).

Рис.68. Шов Черни.

Шов Кирпатовского.

Двухрядный шов, не проникающий в просвет кишки. Обеспечивает надежный гемостаз, адаптацию слизистых оболочек и герметичность. Первый (внутренний) ряд шва - непрерывный П-образный шов подслизистого слоя. Второй (наружный) ряд шва представляет собой отдельные узловые серозно-мышечные швы Ламбера (рис.69).

Рис.69. Шов Кирпатовского.

Шов Вольфлера.

Суть шва заключается в первоначальном наложении слизисто – слизистого шва с последующим наложением серозно-мышечно - подслизистого слоя. Этим достигают сближение края к краю всех слоев кишки поочередно (рис.71).

Рис.70. Кишечный шов Вольфлера.

Для достижения наибольшей герметичности кишечных швов длительное время применялись различные методики 2-3-рядного шва. При этом для наложения первого ряда шва использовался вворачивающий шов Шмидена (рис.71) или шов с захлестом по Ревердену (рис.72), а для второго ряда - серозно-мышечный шов (рис.73). Шов Шмидена является сквозным непрерывным вворачивающим швом, при котором вкол иглы делается всегда со стороны слизистой изнутри просвета, а выкол - со стороны серозного покрова органа .

Рис.71. Вворачивающий кишечный шов Шмидена.

Рис.72. Кишечный шов по Ревердену.

Рис.73. Второй ряд серозно-мышечных швов.

Однако герметичность шва отнюдь не служит гарантией от проникновения микробов через разрез кишки. Существует феномен

биологической проницаемости герметичного шва, которая тем выше, чем больше рядов швов. Происходит это, видимо, из-за нарушения кровоснабжения стенки кишки. Кроме этого, прохождению микробов из просвета кишки наружу могут способствовать фитильные свойства нити. Наряду с излишним травмированием кишки при зашивании, эти факторы являются основной причиной несостоятельности швов кишки.

В настоящее время оптимальным способом зашивания раны кишки являются однорядные швы с использованием рассасывающихся нитей. Из однорядных швов чаще всего применяется внутриузелковый шов Матешука (рис.74). Этот шов захватывает лишь наружный футляр стенки кишки. Движение иглы при наложении этого шва следующее: подслизистая - сероза с одной стороны, сероза -подслизистая -с другой. При этом концы нитей завязываются со стороны просвета кишки, а срезаются после наложения следующего шва. Шов Матешука необходим, если Вы используете нерассасывающиеся шовные материалы.

Рис.74. Однорядный внутриузелковый шов Матешука.

Для ушивания раны кишки может быть использован и шов Пирогова (рис.75), который отличается от шва Матешука расположением узла на серозе. При этом движение иглы следующее: сероза – подслизистый слой с одной стороны, подслизистый слой - сероза – с другой.

Рис.75. Однорядный серозно-мышечно-подслизистый шов

Пирогова.

Рис.76. Однорядный серозно-мышечный шов Ламбера.

Когда происходит воспаление тканей вокруг шва, то расположение узла внутри облегчает отторжение нити в просвет кишки. При использовании рассасывающихся нитей вопрос о расположении узла не принципиален. И в первом и во втором случае следует избегать прокалывания всех слоев кишечной стенки, лучше проводить нить в подслизистом слое. Для наложения кишечного шва используется и однорядный серозно-мышечный шов Ламбера (рис.76).

В последнее время для шва кишки наиболее широко применяется однорядный непрерывный шов (рис.77). При его применении вкол и выкол иглы располагаются на расстоянии 0,6-0,8 см от края раны. Такое же расстояние и между стежками.

Рис.77. Однорядный непрерывный серозно-мышечно-

подслизистый шов

К сожалению, несмотря на явные преимущества однорядного шва, до сих пор большинство хирургов пользуются двух- и трехрядным швом.

Герметичность закрываемого отверстия и сращение сшитых кишечных стенок достигается наложением общепринятого двухрядного, или двухъярусного, кишечного шва Альберта (рис.78), представляющего сочетание двух видов кишечных швов: через все слои и серо-серозного.

Рис.78. Кишечный шов.

1 – шов Ламбера; 2 – глубокий (сквозной) шов;

3 – двухрядный шов Альберта.

На схеме поперечного сечения кишки:

а – серозная оболочка; б – мышечная оболочка;

в – слизистая оболочка.

При серо-серозном шве Ламбера на каждой из сшиваемых стенок вкол и выкол делают через брюшинный покров; при завязывании такой шов приводит в соприкосновение брюшинные покровы стенок. Для механической прочности вместе с брюшиной при швах Ламбера захватывают и мышечный слой кишечной стенки, почему его принято называть еще серозно - мышечным.

При накладывании глубокого шва вкол на каждой из сшиваемых стенок делают в брюшину, а выкол - через слизистую (или обратно); при этом шов проходит все три оболочки: серозную, мышечную и слизистую, и при завязывании приводит в соприкосновение каждую из них; образующийся валик из сшитых стенок обращен в просвет кишки.

Глубокие швы Альберта и Черни называют внутренними; эти швы, как правило, накладывают из рассасывающегося материала – кетгутовых ниток. Шов Ламбера называют наружным; его накладывают из нерассасывающегося материала - шелковых или капроновых ниток.

Внутренние швы Альберта в ходе их выполнения загрязняются, а создаваемые ими в стенке кишки сквозные каналы могут служить путями проникновения кишечной флоры наружу. Поэтому назначение наружного шва Ламбера заключается в том, чтобы закрыть «грязный» шов и полностью изолировать его от полости брюшины.

7.4 ПРИМЕНЕНИЕ КИШЕЧНЫХ ШВОВ.

Ушивание раны кишки.

Доступ - срединная лапаротомия. Поврежденные кишки временно заворачивают в салфетку и откладывают. После ревизии последовательно обрабатывают обнаруженные раны.

При небольшой колотой ране накладывают вокруг нее

кисетный серозно-мышечный шов, при затягивании его края раны пинцетом погружают в просвет кишки.

Рис.79. Наложение на кишечную рану серозно-мышечных узловых швов в поперечной к оси кишки направлении.

Резаные раны длиной в несколько сантиметров ушивают двухрядным швом (рис.79):

1) внутренний, через все слои кишечной стенки - с внедрением краев по Шмидену;

2) наружный, серозно-мышечный - узловыми швами.

Во избежание сужения кишки продольные раны зашивают поперечном направлении. Брюшную полость тщательно осушают. Рану брюшной стенки зашивают наглухо.

Энтерорафия - шов кишки накладывается при ранении ее стенки. При этом, если продольная рана кишки не превышает 2-3 см, она растягивается в поперечном направлении в виде ромба и зашивается двухэтажным швом поперечно. При поперечной ране кишки она зашивается также в поперечном направлении. В продольном направлении рану зашивать нельзя, так как это приведет к сужению просвета кишки с возможностью развития кишечной непроходимости.

Формирование культи кишки

При создании боковых соустий предварительным этапом является формирование кишечных культей. Этот оперативный прием применяется в настоящее время все реже, так как методом выбора считается восстановление кишечной трубки путем сшивания кишки «конец-в-конец». Однако есть операции, предусматривающие обязательное создание кишечной культи, например, предгрудинная пластика пищевода из тонкой кишки по методу Ру – Герцена.

Существует несколько методов формирования кишечных культей:

1) по способу Дуайена (рис.85) - формирование культи с помощью кисетного шва состоит из следующих этапов:

Раздавливание энтеротрибом кишки в поперечном направлении;

Перевязка шелковой лигатурой кишки на пережатом участке;

Накладывание кисетного шва, отступя 1/2 см от места перевязки;

Пересечение кишки между двумя зажимами;

Выведение конца кишки, подлежащего удалению, из брюшной раны с предварительным окутыванием его в целях асептики марлевой салфеткой;

Прижигание культи йодной настойкой;

Погружение культи с затягиванием кисетного шва;

Накладывание Z – образного шва (необязательно).

Рис.85. Формирование кишечной культи по Дуайену:

1 – наложены поперечная лигатура и кисетный шов;

2 – пересечение кишки по зажиму; 3 – погружение культи;

4 – формирование культи закончено.

2) по способу Мойнигена (рис.86). Состоит из следующих этапов:

Кишка пересекается между двумя зажимами, скользя ножом по зажиму;

Окутывание одного конца кишки марлевой салфеткой;

Накладывание на втором конце кишки серозно-мышечных швов Ламбера через два наложенных друг на друга зажима;

Последовательное удаление обоих зажимов, растягивание концов нитей в сторону и завязывание двумя узлами;

Накладывание Z - образного шва поверх предыдущей лигатуры.

Рис.87. Формирование кишечной культи по Мошковичу.

Состоит из следующих этапов:

Пересечение кишки между двух зажимов (скользя ножом по краю зажима);

Внедрение зажима в просвет кишки;

Серозно-мышечный шов над зажимом по возможности на большей протяженности поперечного сечения кишки;

Снятие зажима;

Ушивание угла кишки, откуда извлечен инструмент.

При правильном выполнении техники из кишки не выступает никакого содержимого. Метод асептичен и удобен.

4) по способу Кляппа (рис.88) - отличается от предыдущего тем, что конец кишки повертывается вместе с зажимом, после чего накладываются серозно-мышечные швы. Закончив все поперечные швы, инструмент удаляется, после чего отверстие, откуда извлечен инструмент, ушивается дополнительными стежками.

Рис.88. Формирование кишечной культи по Кляппу.

5) по способу Шмидена (рис.89) - формирование культи с помощью непрерывного двухэтажного шва.

Состоит из следующих этапов:

Пересечение кишки на расстоянии 1 см от наложенного зажима;

Ушивание просвета кишки непрерывным кетгутовым, «скорняжным» швом;

Погружение скорняжного шва с помощью погружного серозно-мышечного непрерывного шва тонким шелком.

Рис.89. Формирование кишечной культи по Шмидену.

Формирование анастомозов.

Кишечные анастомозы могут быть наложены по типу конец в конец, бок в бок, конец в бок и бок в конец.

Анастомоз конец в конец (рис.90,1) – прямое соединение концов полых органов с наложением двух- или трехрядного шва. Он более физиологичен и поэтому широко применяется при различных операциях. Чтобы не вызвать сужения просвета кишки в месте наложения анастомоза, кишку следует пересекать косо, удаляя ее больше по свободному краю. Концы кишок разного диаметра (тонкой и толстой) этим видом анастомоза соединять не рекомендуется.

Анастомоз бок в бок (рис.90.2) – наглухо закрытые две культи располагают изоперистальтически и соединяют анастомозом на боковых поверхностях кишечных петель или желудка и кишки. Опасности сужения при этом виде анастомоза нет, так как ширина анастомоза здесь не ограничена диаметром сшиваемых кишок и может свободно регулироваться.

Анастомоз конец в бок (рис.90,3) применяется при соединении отрезков желудочно-кишечного тракта разного диаметра: при резекции желудка, когда культю его вшивают в

боковую стенку тонкой кишки; при соединении тонкой кишки с толстой, когда конец тонкой кишки подшивают к боковой стенке толстой кишки.

Анастомоз бок в конец – боковая поверхность более проксимального органа соединяется с концом более дистально расположенного органа. Применяется реже других (гастроэнтероанастомоз по Ру, илеотрансверзоанастомоз).

При названии анастомоза первым всегда указывается более проксимально расположенный орган, а затем орган, расположенный дистальнее (например, илеотрансверзоанастомоз конец в бок – конец подвздошной кишки соединяется с боковой поверхностью поперечной; илеотрансверзоанастомоз бок в конец – образование анастомоза между боковой поверхностью подвздошной кишки с концом поперечной ободочной кишки.

Рис.90: 1 – конец в конец; 2 – бок в бок; 3 – конец в бок.

В клиниках госпитальной хирургии и общей хирургии ИГМА внедрен однорядный серо-серозномышечно-подслизистый шов (патент РФ № 2180531).

Рис.91. Схема

однорядного серо-серозномышечноподслизистого шва.

Формирование термино-терминальных

желудочно-кишечных и межкишечных анастомозов

однорядным серо-серозномышечноподслизистым швом

Анастомозируемые сегменты предварительно прошиваются аппаратами УО-40 или на них накладываются кишечные жомы. Под жомом или линией скрепочного шва производится циркулярное рассечение серозно-мышечной оболочки до подслизистого слоя и смещение выделенного серозно-мышечного футляра на 4-5 мм. (Рис.92).

Рис.92. Рассечение и смещение серозно-мышечного футляра.

Двумя краевыми серозно-мышечными швами-держалками выполняется фиксация сегментов пищеварительной трубки. Производится наложение одного ряда узловых серо-cерозно-мышечноподслизистых швов на заднюю губу анастомоза с захватыванием интрамуральных сосудов подслизистого слоя и расположением узлов на серозной оболочке без вскрытия просвета полых органов.

Отступив на 0,8-0,9 см прошивается серозно-мышечный слой протяженностью 0,2-0,3 см с выколом на серозной оболочке на расстоянии 0,5-0,6 см. Через 0,3-0,4 см той же нитью дополнительным вколом захватывается серозный, мышечный и подслизистый слои, причем в пределах подслизистого слоя игла меняет направление, проходя при этом под интрамуральными сосудами на протяжении 0,2-0,3 см. Выкол осуществляется отступя 0,1 см от края подслизистого слоя предполагаемой линии пересечения в пределах предварительно выполненного футлярного смещения серозно-мышечного слоя.

После этого нить проводится в обратном порядке через заднюю стенку противолежащего анастомозируемого сегмента: отступя 0,1 см от края подслизистого слоя на уровне его футлярного смещения производится вкол в край подслизистого слоя со сменой направления и захватом сосудов, с последующим выколом через мышечный и серозный слои на расстояние 0,3-0,4 см от края серозного слоя, с дальнейшим проведением нити отступя 0,2 см от вкола через серозно-мышечный слой на протяжении 0,2-0,3 см. Нити захватываются зажимами «на держалки» до окончательного формирования задней губы, после чего поочередно затягиваются (Рис.93).

Рис.93. Формирование задней губы анастомоза.

Аналогично накладываются узловые серо-серозномышеч-ноподслизистые швы на переднюю стенку анастомоза: отступив на 0,8-0,9 см от края передней стенки прошивается серозно-мышечный слой протяженностью 0,2-0,3 см с выколом на серозной оболочке на расстоянии 0,5-0,6 см от края культи. Затем той же нитью, отступив от края культи на 0,3-0,4 см прошивается серозный, мышечный и подслизистый слои, в пределах подслизистого слоя игла меняет направление, проходя под интрамуральными сосудами на протяжении 0,2-0,3 см. Выкол осуществляется отступя 0,1 см от края подслизистого слоя в пределах предварительно выполненного футлярного смещения серозно-мышечного слоя. После этого нить проводится в обратном порядке через противолежащую анастомозируемую переднюю стенку: отступя 0,1 см от края подслизистого слоя на уровне его футлярного смещения производится вкол в подслизистый слой со сменой направления и захватом сосудов, с последующим выколом через мышечный и серозный слои на расстояние 0,3-0,4 см от края серозного слоя, с дальнейшим проведением нити отступя 0,2 см от вкола через серозно-мышечный слой на протяжении 0,2-0,3 см. Нити захватываются зажимами «на держалки» до окончательного формирования передней губы анастомоза. Следующим этапом производится отсечение дистальной и проксимальной культей в пределах подслизисто-слизистого футляра и при необходимости иссечение избытка пролабируемой слизистой оболочки. Последовательным затягиванием швов передней губы завершается формирование анастомоза (Рис.94.).

Рис.94. Формирование передней губы анастомоза.

При плановых операциях швы накладываются по всей окружности желудочно-кишечного анастомоза через 0,8-1,0см, межкишечного через 0,6-0,7 см. В экстренных ситуациях расстояние между швами не превышает 0,5-0,6 см.

Глава 8. ШОВ ЖИРОВОЙ КЛЕТЧАТКИ И БРЮШИНЫ.

В настоящее время в среде хирургов обсуждается вопрос о необходимости шва жировой клетчатки и шва брюшины. Брюшина прекрасно заживает и без ее точной адаптации.

Рис.91. При наложении шва на глубокую рану

возможно аспирационное дренирование остаточной полости.

При невыраженной клетчатке сшивать ее не рекомендуется. Возможно аспирационное дренирование остаточной полости (рис.91). Если Вы считаете необходимым сшить жировую клетчатку, то лучше использовать для этого непрерывный съемный шов. Если жировая клетчатка достигает значительной толщины, то во избежание образования карманов ее прошивают швами из рассасывающегося материала. Общий вид лапаротомной раны при ее ушивании с использованием съемных швов представлен на рис.92.

Рис.92. Вид многоэтажного съемного шва.

Наложены непрерывные швы на кожу, подкожную клетчатку, апоневроз.